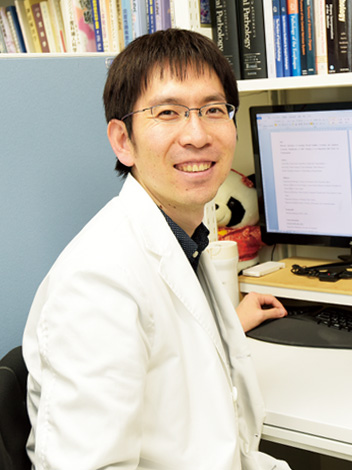

私は”病理医”として働いています。と言ってもこの病理医、日本では全医師の1%に満たない希少な存在で、患者さんに直接お会いすることもないので、具体的なイメージがわかない方も多いのではないでしょうか。そこで、ここでは病理医のふたつのしごと、病理診断と研究を紹介しながら私のこれまでを振り返りたいと思います。

まず、私は附属病院で病理診断というしごとをしています。患者さんのからだから採取された細胞、組織、臓器をしらべ、正常なのか異常なのか、炎症なのか腫瘍なのか、腫瘍とすれば良性なのか悪性(がん)なのか、がんとすればどのようなタイプでどのくらいたちが悪いのか、などを明らかにします。基本となるのは顕微鏡をつかった組織や細胞の「かたち」の観察ですが、最近では細胞が発現するたんぱく質、がん細胞に生じた遺伝子異常なども解析の対象です。こうした病理診断の結果が、主治医の先生を通して患者さんに還元されています。

この病理診断は、特にがん患者さんの治療を決定するうえで大切なプロセスです。しかも、社会の高齢化にともなって病理の検体は急増し、また病気の分類自体も年々複雑になっています。たとえば、悪性リンパ腫には現在60種類を超えるタイプがあり、それぞれで症状や進行のはやさ、治療の方法、そして治療への反応性が異なります。ただ、実際に病変をみてみると教科書的な特徴をそろえた典型例ばかりではないので、時には過去の論文報告や洋書を調べたり、内外の専門家の先生に意見を求めたりして診断を導き出すこともあります。それでも、自分のもっている知識と経験、そしてある種の直感をすべて動員し、今患者さんに起きている病態を明らかにできたときには、何物にも代えがたい充実感があります。「適切な病理診断が適切な治療の選択につながる」。これが病理診断の醍醐味であり、病理医としてのはたらき甲斐でもあります。

病理学のもうひとつの柱は研究です。病理学の研究の強み、面白さは、患者さんのなかで生じている細胞や組織の変化をじぶんの目で観察し、解釈できること、そこからアイデアを得てさらに研究を展開できることです。ひとつひとつの研究成果は小さなものかもしれませんが、こうした新しい知見の積み重ねが、より客観的で確度の高い病理診断や病態の解明につながると信じています。また、自分で研究をしてみることで、日頃からみている顕微鏡像の背景にある疾患のメカニズムを意識するようになって論理的な病理診断スキームが確立される、というメリットもあるでしょう。

私自身は、リンパ腫と甲状腺癌をテーマに、従来の病理学的な分類と遺伝子異常の関係性をしらべてきました。リンパ腫の研究の面白いところは、前述のようにさまざまなタイプの腫瘍があって、それぞれが特徴的な分子生物学的異常をもち、異なったふるまいをすることです。これまでに、精巣に発生するB細胞リンパ腫(Oishi N et al. Pathology International. 2015)、乳腺手術にともなうインプラント挿入後に発生するT細胞リンパ腫(Oishi et al. Blood. 2018)に特徴的な遺伝子異常を報告し、それらの疾患としての独自性を指摘してきました。他方、甲状腺癌では、本邦の小児や若年者に生じる甲状腺癌の遺伝子異常を明らかにするとともに(Oishi N et al. Endcrine Pathology, 2017; Vuong HG et al. Histopathology, 2017)、悪性度の高い未分化癌に進展する危険因子となる遺伝子異常を世界ではじめて明らかにしました(Oishi N et al. Modern Pathology, 2017)。

ところで、研究というと自由でゆったりとした生活を想像される方も多いと思います。しかし現実には、病院のしごととうまくバランスを取って時間をつくったり、研究費や倫理審査の申請書を何度も手直ししながら書いたり、予算のなかでできる解析方法を探したり、と実務的かつ世俗的な悩みが尽きません。そのうえ当然ですが、科学的な面で思うような結果が得られず、壁にぶつかることも多くあります。では、なぜ研究を続けるのかというと、自分の仮説を科学的に証明できたとき、査読者とやりとりをしてやっと論文が受理されたとき、立派な出版用レイアウトに編集された論文をみたとき、遠く離れた海外の研究者にも自分の論文が読まれ引用されたとき、それぞれにおとずれる興奮や感慨、達成感が忘れられないからです。

そもそも、私が数ある専攻科のなかから病理を選んだ理由は、学生時代から病気が形成される分子レベルのメカニズムに興味をもっていて、「『病(やまい)の理(ことわり)』というくらいだから研究も盛んなはず、病院の業務と研究の両立もしやすいだろう」と考えたからです。今になってみるとこの考えはずいぶんとナイーブで、病理診断の質を高いレベルで維持すること、研究をして成果を発信し続けること、この二つの両立は思っていたよりもはるかに大変だったと痛感しています。これは世界中の研究をする医師が抱えている課題だと思いますが、自分にとっても一生かけて向き合うべき命題だと痛感しています。だからといって後悔する気持ちもほとんどありません。それは病理診断と研究、それぞれに前述のような大きな喜びがあって、車の両輪のように大事なことをこの10年間で学んだからです。

“Res severa verum gaudium.”

“真の喜びは真面目で真剣なものにある”

これはローマ帝国の政治家、哲学者、詩人であったセネカによるもので、ドイツの名門オーケストラ、ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団がモットーとして掲げている言葉です。いささか厳格すぎる嫌いもありますが、クラシック音楽が好きな私としては印象深い言葉です。自分に置き換えてみると、私にとって真剣に向き合うことができ、かつ喜びを感じられる病理学に出会えたことは本当に幸運だったと思います。また、その魅力を伝えてくださった沢山の先輩方にも深く感謝しています。これからも病理学を好きであり続けられるように、そしてその面白さや愉しさを周囲の人に姿勢で示せるように、これからも努力していきたいと思います。

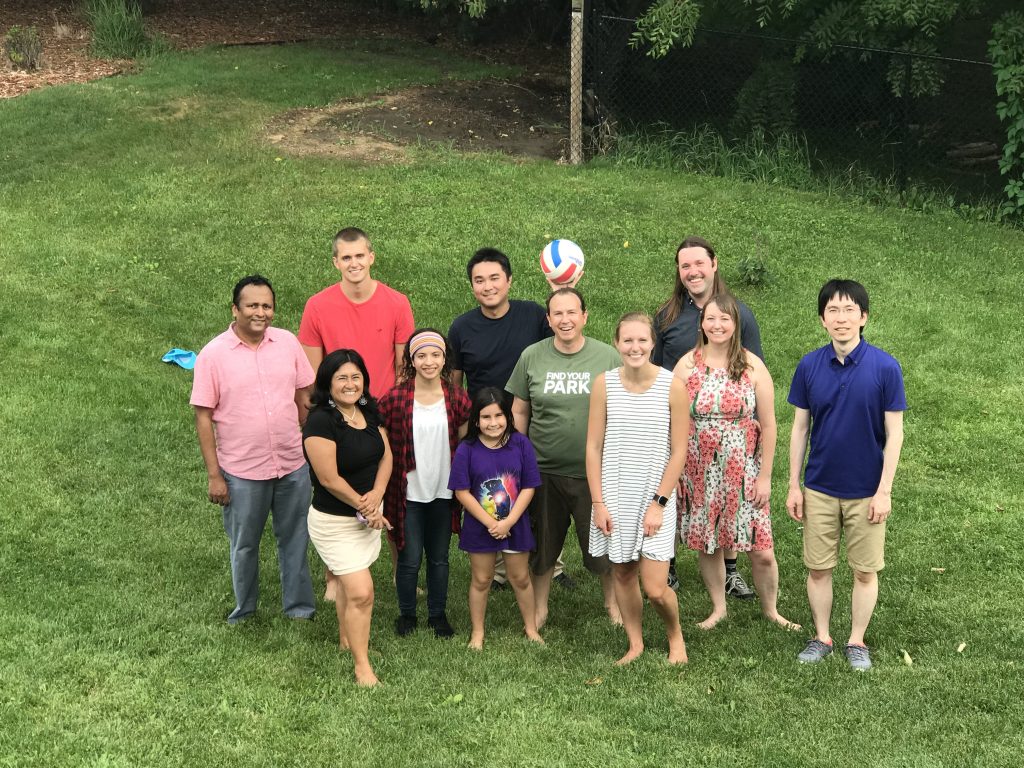

2017年から2年間留学した米国Mayo ClinicのAndrew L. Feldman研究室のメンバーと。アメリカはもとよりインド、中国、日本とさまざまな国の出身者が集まり、それぞれのバックグラウンドも病理学、分子生物学、生化学、バイオインフォマティクスと多彩でした。